みなさんこんにちは!

「短鎖脂肪酸とダイエット」のネット記事があったので、ざくっとまとめてみました!

腸内細菌が⽣み出す「タンサ(短鎖)脂肪酸」は、

・基礎代謝を向上させ、

・脂肪がつきにくく太りにくいカラダづくりをサポートし、

・健康⻑寿にも重要な役割

を果たしてくれます。

では、タンサ脂肪酸の効果と、⽇々の⽣活での取り⼊れ⽅について!

まず短鎖脂肪酸について

⼤腸で暮らす腸内細菌は、⼩腸までで消化・吸収できなかったものをエサに様々な代謝物質をつくり出しますが、

腸内細菌が⾷物繊維やオリゴ糖といった成分を分解することによって、「短鎖(タンサ)脂肪酸」は⽣まれます。

短鎖脂肪酸は主に「酢酸」「プロピオン酸」「酪酸」の3種。

「短鎖脂肪酸」という名前が表すように、短い脂肪酸であるため⽔に溶けやすく、

腸から吸収されて⾎流に乗り、全⾝に運ばれて、さまざまな良い作⽤をもたらします。

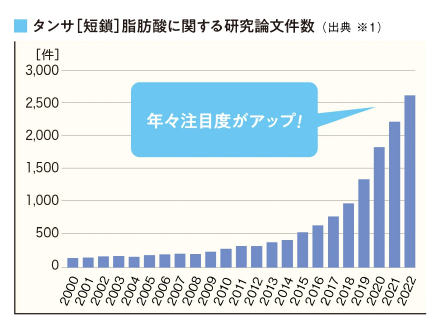

タンサ脂肪酸の働きは、学術研究の分野では古くから注目されていましたが、

その後の技術⾰新によって、ここ15年は特に盛んに研究されるようになりました。

短鎖脂肪酸と、交感神経と、脂肪細胞。

基礎代謝とは、体温の維持や内臓の機能など、私たちが⽣命活動を維持するために最低限必要なエネルギーを指します。

そのエネルギーを数値化したものを基礎代謝量と⾔い、年齢や性別、体格などのほか、運動習慣やホルモンなど様々な因⼦の影響を受け、⼀⼈ひとり異なっています。

基礎代謝が⾼い状態は、

摂取した栄養素をしっかりとエネルギーに替え、体が活発に活動できる状態。

基礎代謝が低いと、

摂取した栄養素をエネルギーに替えにくく、太りやすい。

(基本的に基礎代謝量は年齢とともに低下します。)

また、体温の維持や⾎流、呼吸など基礎代謝に関わる動作をコントロールしているのが交感神経です。

タンサ脂肪酸は腸から吸収されて⾎流に乗り、交感神経を活発にする働きがあることが分かってきまし

た。

交感神経が活発になると、体温や⼼拍数が上昇

↓

基礎代謝が高まる

↓

脂肪を消費しやすくなる

↓

太りにくい

タンサ脂肪酸は脂肪細胞にも作⽤して脂肪の蓄積を抑制したり、

⾝体と腸を隔てる「腸管」のバリア機能を強化するといった働きを通して、肥満を抑制してくれる効果も報告されています。

太りにくい体をつくることは、⽣活習慣病や内臓疾患など、「肥満」が原因の⼀つになって起こりやすいとされる様々な病気のリスクを低減してくれます。

タンサ脂肪酸を増やすには?

タンサ脂肪酸は、独特な匂いなどの特性から、そのまま直接⼝から摂取することは困難です。

タンサ脂肪酸は主に⼤腸で腸内細菌により⽣み出されるので、⼤腸で活躍してくれるビフィズス菌や、腸内細菌のエサである⾷物繊維やオリゴ糖を意識して取り⼊れるのが良いでしょう。

⾷物繊維の⼀種である「イヌリン」と「ビフィズス菌」はタンサ脂肪酸を⽣み出しやすい組み合わせであることが分かっており、また「イヌリン」は元々⽇本⼈が腸内で多く持つ腸内細菌のエサにもなります。

「イヌリン」は

チコリや

ゴボウ、

サトウキビなど

に豊富に含まれている⽔溶性⾷物繊維で、おなかの中の「ビフィズス菌」を増やし、腸内環境を改善する効果もあります。

そもそも⽇本⼈の⾷物繊維の摂取量は世代を問わず絶対的に不⾜しているのが現状!

まずは⽇々の⾷⽣活の中でビフィズス菌とともに⾷物繊維やオリゴ糖の摂取量を積極的に増やしましょう!

タンサ脂肪酸を含めて腸内環境全体を意識することが重要

例えば、良い「ぬか床」は発酵の状態も良く、おいしく健康に良い漬物ができます。

⼈間と腸内細菌の関係もこれに似ていて、私たちの腸内では腸内細菌が常に発酵を⾏っています。

⾷⽣活においても直接的な栄養価を意識するだけでなく、

⼈間にとっての「ぬか床」である腸内環境を考慮することが、

結果的に健康への効果も最⼤化してくれるのです。

ところで、基礎代謝を上げると、なぜ太りにくいの?

基礎代謝とは、⼈間が⽣命活動を維持するために必要な最低限のエネルギー。

基礎代謝は⼈間が⼀⽇で消費するエネルギーの60%に相当すると⾒積もられているため、基礎代謝が⾼くなるほど消費するエネルギーの量も増え、結果的に太りにくい体づくりにつながります。

基礎代謝を上げるためには運動によって筋⾁量を増やすことが効果的ですが、

腸内でつくられたタンサ脂肪酸は⾎流に乗って交感神経にも作⽤し、

その働きを活性化させることで基礎代謝を⾼めてくれます。

タンサ[短鎖]脂肪酸には、他にどんな効果がある?

基礎代謝向上や肥満抑制といった効果以外にも、

腸の内分泌細胞に作⽤してセロトニンの産⽣を促し、

↓

ぜん動運動(便を押し出す腸の動き)を活性化させて

↓

排便をスムーズにする「便通改善効果」が報告されています。

また「感染症抑制」や「アレルギー抑制」の他、

最新の研究では⼈間の体内のエネルギーが枯渇した際に腸でつくられるタンサ脂肪酸を取り込もうとすることが明らかになり、

結果として、⻑距離⾛などにおける「持久⼒向上」効果があることも実証されています。

⽔溶性⾷物繊維はどんな⾷品に含まれる?

⾷物繊維には「⽔溶性⾷物繊維」と「不溶性⾷物繊維」がありますが、

タンサ脂肪酸を増やす上で意識的に摂取したいのは「⽔溶性⾷物繊維」。

アボカド、

オクラ、

⼭芋、

明⽇葉、

モロヘイヤ

といった野菜類のほか、

⼤⻨、

海藻

にも豊富に含まれています。

⼀⽅、キャベツやレタス、ホウレン草などには、不溶性⾷物繊維が多く含まれています。

⾷物の特性を正しく知ることで、結果的にタンサ脂肪酸が増えやすい腸内環境づくりにつながります。